Der Künstler

Die Malerei des 1951 in Bremen geborenen Jürgen Schmiedekampf nimmt den Betrachter mit überwältigender Präsenz gefangen und zieht ihn nahezu magisch ins Bildgeschehen hinein. Dem Zuschauer wird die Möglichkeit geboten "von Malerei umgeben zu sein" und so werden wir zu Schmiedekampfs Begleiter auf seinem Weg durch die pulsierende Weltmetropole New York, in der der Künstler zeitweise lebt und arbeitet. Schmiedekampf setzt die Stadt in all ihren abwechslungsreichen und spannenden Facetten künstlerisch in handwerklich gekonnter und expressiver Manier um. Seine Begegnungen müssen gefühlt werden, um ins Bild fließen zu können. Der Künstler erweist sich als Storyteller und vereint impressionistische und expressionistische Elemente in seiner Malerei. Zum einen spielt er mit farbigen Schatten und optischen Reflektionen, formuliert sommerlich satte und lichtdurchflutete Momente, zum anderen setzt er in expressionistischer Weise das eigene Erleben und Empfinden um. Schmiedekampfs Malerei ist lebensbejahend, positiv und kraftvoll. Auch die Stillleben, Parklandschaften und Aktdarstellungen des Künstlers zeugen von großer Lebensfreude - einer Sprache, die weltweit verstanden wird. Schmiedekampf beherrscht wie nur wenige zeitgenössische Künstler die Monumentalität seiner Motive und Szenen durch die Farbe aufzuladen und ihr dadurch diese enorme Präsenz zu verleihen. Wir schwelgen, genießen und haben teil am Erleben des Künstlers. Bilder von Jürgen Schmiedekampf finden sich weltweit in vielen öffentlichen und privaten Sammlungen, in Stiftungen und internationalen Firmen und Konzernen. Auch Prominente wie Jutta Speidel, Liz Mohn, Heino Ferch und Klaus Doldinger zählen zu seinen Sammlern.

Anja Jahns

Ich male, also bin ich - zu den Bildern von Jürgen Schmiedekampf

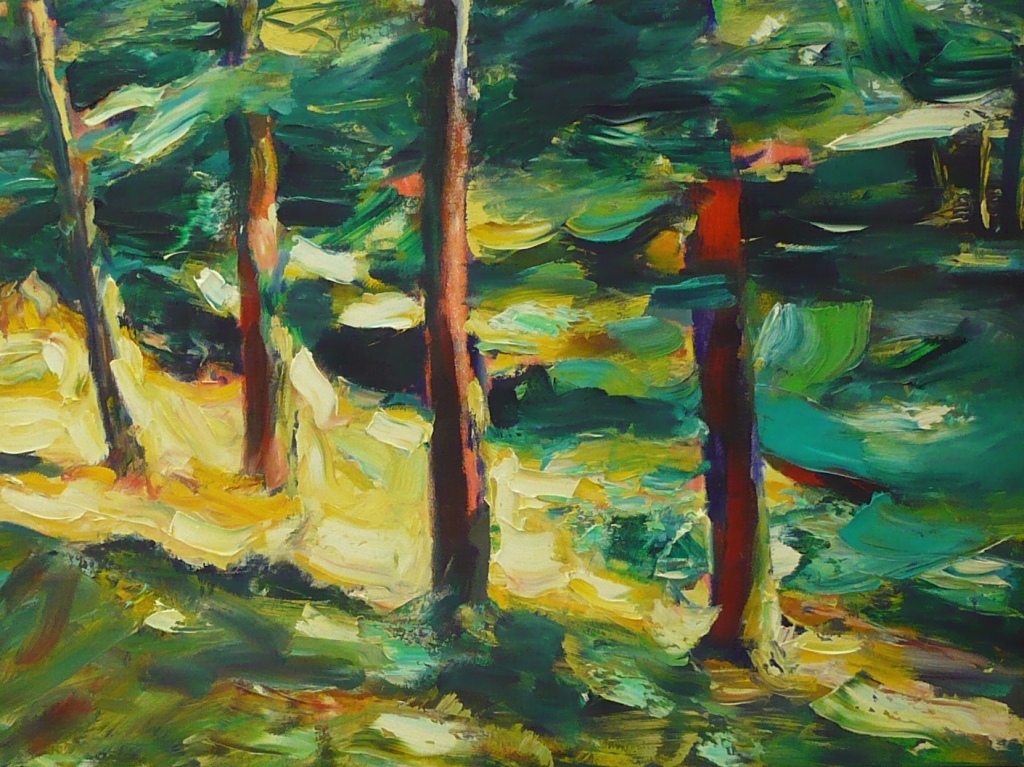

Sommerlich-satte, lichtdurchflutete Parklandschaften mit müßigen Menschen, Urlauber am erquickenden Wasser, in Garten sitzend zwischen Sonnenflecken, vor allem aber immer wieder Obstkörbe und Blumen, in Sträußen und Rabatten - das sind die fast wie aus dem späten 19. Jahrhundert kommenden Themen der Malerei von Jürgen Schmiedekampf. Damit hat er sich paradoxerweise wieder ein Stück der Realität angenähert. Die früher in seinen Bildern eingebauten optischen Brüche scheinen verschwunden. Das Reale, der Augenbefund wird nicht mehr relativiert durch eingeschriebene Abstraktionsmuster. Das Sinnliche der Malerei wird nicht mehr domestiziert durch gelehrsame Anspielungen auf den Gang der Kunst- und Malereigeschichte. Schmiedekampf lebt das Malerische wieder voll aus. Dabei verleugnen seine rotbackigen Apfel ihre Herkunft von Cezanne nicht, und seine deftigen Weintrauben stellen sich geradezu demonstrativ in die großen Traditionen der niederländischen Stilllebenmalerei des Goldenen Zeitalters. Doch dieses Schwelgen in der Delikatesse der Früchte, Materialien und Zutaten, im Glanz der Tafelfreuden zitiert – und überschreitet damit zugleich - seine Vorbilder: Jürgen Schmiedekampf liefert mehr als gemalte Verweise auf Velazquez und Delacroix, Corinth und Kokoschka. Er schaut zurück, ohne sich epigonal zurückzusehnen, er zitiert, paraphrasiert freimutig, ohne freilich zu kopieren. Denn es geht ihm sichtlich in erster Linie darum, auf seine Weise Farbe auf der Bildfläche zu bewegen, ohne stilistische Verrenkungen und Anverwandlungen wird positioniert, differenziert, gesetzt, kurz: komponiert. Ich male, also bin ich. Wenn Schmiedekampf dabei Gaumenfreuden ins Bild rückt, so sind Essen und Trinken nur indirekt gemeint. Er wendet sich an eine geringfügig andere Sorte von Gourmets. Seine Zielgruppe sind die Freunde der Malerei. Wer heute, im Zeitalter der elektronischen Medien, der computergenerierten Bilder, noch (oder wieder?) ostentativ zum Pinsel greift, sollte das eigentlich nicht mehr begründen müssen Das Malen, also die handwerkliche Produktion stillstehender, nicht wegflimmernder Bilder ist so offensichtlich zu einer historischen Äußerungsform geworden, dass dies im Malakt selbst nicht mehr eigens erörtert zu werden braucht. Wer heute malt, feiert nicht mehr irgendeine Tradition, der hütet nicht irgend etwas Akademisches oder verteidigt ein bedrohtes Kulturgut. Und so ist Schmiedekampfs Programm sehr einfach, sehr direkt: Gefeiert wird die Malerei selbst, der tätige Umgang mit dem schönen Material Farbe als Ansprache der menschlichen Sinne als Spiel mit den Assoziationen und Synästhesien - das nennt man im Volksmund Augenschmaus.

Die Malerei sei "dem Auge ein Fest" notierte Eugene Delacroix vor zweihundert Jahren am Ende seines Lebens in sein Tagebuch. Damit ebnete er nicht nur Malern wie Courbet und Manet sondern auch den Impressionisten und Expressionisten, ja der gesamten Moderne den Weg. Das Malen als Fest fürs Auge - das ist auch die Devise von Schmiedekampf. Er scheint mit jedem Bild befreiter ein- und auszuatmen. Hier bin ich Maler, hier darf ich's sein. Ähnlich wie der deutsche Morandi-Schüler Klaus Fußmann scheut er sich auch nicht vor angeblichem Kitsch. Blühende Blumen und lachende Apfelbacken. Roter Hummer und blaue Trauben - was ist dagegen einzuwenden? Wenn es mit Liebe und Delikatesse, handwerklich gekonnt, dabei nicht oberflächlich-virtuos, aber auch nicht ängstlich buchstabierend sondern frei heraus gegeben ist. Genau so direkt spricht Schmiedekampf den Betrachter an. Die sichtbaren Dinge, die Welten der Stillleben, das Greifbare, Berührbare dient ihm beim freien Malen als sachliche Versicherung, als Rückbindung an das Leben selbst. Dies gilt ebenso für seine mit Licht und Wärme getränkten Landschaften, seine Parks und Sommerfrische-Bilder wie auch für seine Figuren- und Aktbildnisse.

Die Kunst der Moderne hat - im Zeitalter der Kernspaltung und der Relativitätstheorie – mit geholfen, das alte Newtonsche Weltbild zu zertrümmern, sie stieß - zunächst mit der Erfindung der Abstraktion und später der Konkretion – in Bereiche des vorher Unsichtbaren vor. Doch bei aller Hochachtung vor den Errungenschaften dieser- im übrigen recht müde gewordenen - Moderne gibt es heute keinerlei Bilderverbot herrschender - Ismen mehr. Die Kunst ist freier denn je, aber auch unübersichtlicher. Schmiedekampf weiß dies. Er ist kein naiver Maler. Hinter seinen Bildern steht nicht zuletzt auch die melancholische Einsicht des Schriftstellers Robert Walser, der schon zu Anfang dieses Jahrhunderts bemerkte, dass eigentlich jeder Gedanke schon gedacht, jede Zeile schon geschrieben sei. Dennoch ist die Lust zu dichten ebenso wenig vergangen wie die zu malen. Jürgen Schmiedekampf würde, auch wenn morgen die Welt unterginge, heute noch ein Bild malen.

Rainer B. Schossig

Jürgen Schmiedekampf und New York "Die Stadt malt für mich"

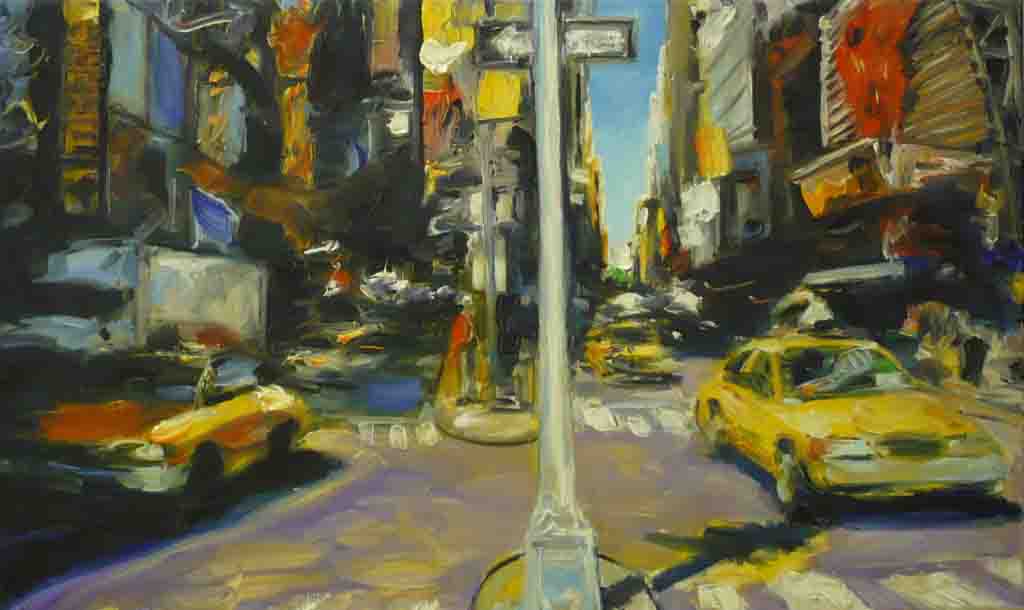

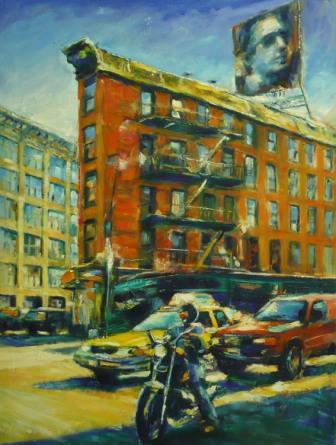

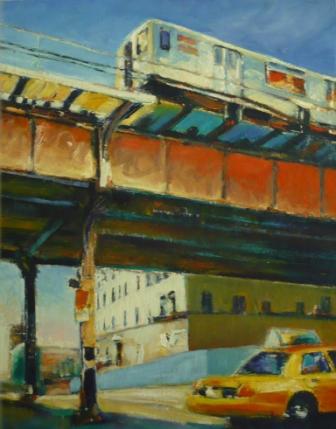

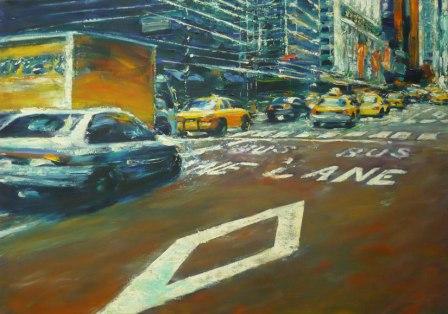

‘Du bist wie New York, Du rotierst nur noch um Dich selbst’. Rotation um sich selbst, die Woody Allen in dem Film “Der Stadtneurotiker“ als Charakteristikum seiner Stadt hervorhebt, wird von den meisten Bewohnern und Besuchern dieser Stadt als extrem widersprüchlich und faszinierend zugleich empfunden. Jürgen Schmiedekampf, ein Europäer in New York, versucht, in seinen Bildern der Stadt, die man auch Notate mit poetischen Funken nennen könnte, der alles aufsaugenden Bewegung einen adäquaten und reflektierten Ausdruck zu verleihen. Die Bilder spiegeln nicht nur als Reihe, sondern in sich selber einen reziproken Prozess. Der Künstler durchstreift die Stadt mit seiner Kamera und hält - überwiegend in Augenhöhe - Orte zu einem bestimmten Zeitpunkt und in einer situativen Bewegung fest. Der distanzierte und engagierte künstlerische Blick sucht das speziell Imaginative - und findet es auf ungewohnte Weise. Jürgen Schmiedekampf entdeckt, dass ‘die Stadt für ihn malt’. Er ist nicht Beobachter, er schwebt nicht ‘drüber’, die Distanz ist aufgehoben, beziehungsweise lässt sich nicht herstellen. Das Straßenleben gleicht einem schnell wechselnden Bühnengeschehen, blitzartig wechseln die Situationen und schaffen eine gewisse Standortverunsicherung. Die Fotos sind mehr als in früheren Jahren für Schmiedekampf nur Rohmaterial. Raum und Zeit, die ästhetische Vielfalt der Reklamen und der ‘Asphaltmalereien’ sind nur mit dem Pinsel zu erfassen. Dieser verfährt aufwühlend und expressiv, pointillistisch und informell, aber produziert zugleich scharfe Konturen.

Jedes Werk, in welchem Format auch immer, ist als ein Raumkontinuum angelegt. Die Bewegung nach hinten und nach vorn ist fließend, die Farben sind kräftig, aber binden den Blick nicht an ein bestimmtes Motiv. Die Kompositions- und Malweise zeigt ungewöhnlich überzeugend, dass ‘die Stadt malt’ und die Betrachter synchron im realen und fiktiven Geschehen sind. Es sind nicht die Cuts der fotografischen Wahrnehmung, sondern die autonome Malerei, die das Schnelle und überzeitliche zugleich veranschaulicht.

Jürgen Schmiedekampf hat sich nicht gescheut, der fast übermächtigen Konkurrenz der Bilder, die ‘New York gemalt hat’, entgegenzutreten. Der Blick aus luftiger Höhe oder aus der Froschperspektive auf die Skyscrapers besitzt die gleiche poetische Intensität, die die Kamera in Woody Allens “Radio Days“ auszeichnet. Die aggressiv empfindbare Lichterwelt New Yorks ist bei Allen und Schmiedekampf eher lyrisch interpretiert; die erdrückende Masse von Stein, Stahl und Glas hinterlässt nicht nur einen imposanten, sondern einen fragilen Eindruck. Die Zerstörung des World Trade Centers hat diese Verletzlichkeit auf beklemmende Weise bestätigt.

Die Reise durch New York, als die man die Bilderfolge Schmiedekampfs auch sehen kann, wird unter einem Vergleichbaren Blickwinkel von Jim Jarmusch in seinem Episodenfilm “Night on earth“ erzählt. Jarmusch zeigt Menschen unterschiedlicher Rasse, Klasse, Nation und Lebensform, die aufeinander treffen und individuell Gestalt annehmen. In New York kutschiert Jojo, der Schwarze aus Brooklyn, Helmut aus Dresden (Armin Müller-Stahl), einen heimatlosen Clown, der kein Amerikanisch spricht und von der Geografie der Stadt überfordert ist, aber aus dem Taxi heraus von der städtischen Kulisse beeindruckt ist und alles mit ‘großen weihnachtlichen Kinderaugen’ betrachtet. Es ist nicht nur das gelbe Taxi, welches im Film von Jarmusch wie auf den Bildern von Schmiedekampf eine exponierte Rolle spielt, das die Regieführung beider Künstler verwandt macht. Die Motive, die Lichteffekte, das Faszinierende und das Ungewisse sind jedes Mal von der ‘Stadt, die malt’ bestimmt; Jarmusch führt aber einen (naiven) Beobachter ein, den Schmiedekampf bewusst weglässt. Darüber hinaus wird der Film von den sehr unterschiedlichen Sichtweisen des Einheimischen aus Brooklyn, dessen Häufigstes Wort ‘fuck you’ ist, und dem Deutschen aus Dresden, der sich in eine fremde Welt versetzt fühlt, bestimmt.

Der Filmer und der Künstler stellen in gleicher Weise das Vergängliche, das Flüchtige und das Zufällige des Großstadtlebens in den Vordergrund. Schon der Flaneur, der bei dem französischen Dichter Charles Baudelaire durch die Straßen von Paris, der ‘Hauptstadt des 19. Jahrhunderts (Walter Benjamin), geht, konstatiert die dominierende Erfahrung von Differenz und Indifferenz, in der sich die Menschen begegnen, als einen Wesenszug der Moderne. New York ist der heutige Name für die Stadt schlechthin: “Sie regt die Einbildungskraft an, weil es der Ort der Unterschiede par excellence ist, eine Stadt, die ihre Bewohner auf der ganzen Welt gesammelt hat“ (Richard Sennett). Jürgen Schmiedekampf beabsichtigte nicht, ein Soziogramm New Yorks in seine Bildkonzeptionen einfließen zu lassen. Dennoch hat er aber die Kultur des Unterschieds, einer Lebensform, die bewusst die Vielfalt anstelle der Einheit herausstreicht, unmittelbar in seine ästhetischen Überlegungen einwirken lassen. Auch wenn er versucht, das Schrille und Laute, das zersplitterte Zeitgefühl ebenso wie die als Bruchstücke nebeneinander liegenden Kulturen, in seinen Bildräumen zu verklammern und zu fassen, so suggerieren die Bilder doch die egozentrische Dauerrotation, die in dieser Stadt überall spürbar ist. Das Prinzip des Dynamismus, das seit dem italienischen Futurismus des frühen 20. Jahrhunderts als Aufbau und Zerstörung, als notwendig konstruktiv und destruktiv gesehen wurde, ist im heutigen New York zugleich eine postmoderne Haltung und ein Zustand. Wer die Kunst Jürgen Schmiedekampfs in den letzten drei Jahrzehnten verfolgt hat, wird entdecken, dass sie in New York gleichsam zu sich gekommen ist, und zwar in dem Sinne, dass ein vorhandenes künstlerisches Prinzip auf ein Lebensprinzip gestoßen ist, so dass der Künstler zu Recht feststellt, die Stadt habe seine dort entstandenen Werke gemalt. Die Malerei von Jürgen Schmiedekampf erreicht eine ‘Identität von Kunst und Leben’, weil für den Künstler keine Distanz zu den Motiven hergestellt wird, sondern er in sie eingeht und zulässt, dass der Rhythmus des vielschichtigen und vielfarbigen Stadtlebens seinen Pinsel führt. Er vollzog und vollzieht den ‘Manhattan Transfer’, einen Vorgang, der sich schon 1925 in dem gleichnamigen Roman von John Dos Passos findet, in dem ebenfalls die künstlerische Form und das Sujet, New York als Schauplatz des modernen Lebens überhaupt, einander zu entsprechen suchen. Der überwältigende Eindruck, den Städte wie Paris und New York als Orte, in denen das Innen- und Außenleben sich annähern und die gewohnten Rollenspiele eine völlig neue Intensität erreichen, hat der Kunst der letzten 150 Jahre regelmäßig neue und manchmal radikale Schübe gebracht. Das gilt für den Impressionismus und den Futurismus, es trifft aber auch auf fast alle Phasen der spartenübergreifenden Aktionskunst des 20. Jahrhunderts zu. Walter Benjamin formulierte in seinem berühmtesten Werk, den “Passagen“, die völlig neue Dimension des öffentlichen Lebens, die für das Verhältnis von Kunst und Stadt leitbildgebend wurde, am anschaulichsten: “Straßen sind die Wohnung des Kollektivs. Das Kollektivum ist ein ewig waches, ewig bewegtes Wesen, das zwischen Häuserwänden soviel erlebt, erfährt, erkennt und ersinnt, wie Individuen im Schutz ihrer vier Wände. Diesem Kollektivum sind die glänzenden emaillierten Firmenschilder so gut und besser ein Wandschmuck wie im Salon dem Bürger ein Ölgemälde, Mauern mit der ‘Défense d’affiche’ sind sein Schreibpult, Zeitungskioske seine Bibliotheken, Briefkästen seine Bronzen, Bänke sein Schlafzimmermobiliar und die Café-Terrasse der Erker, von dem er auf sein Hauswesen heruntersieht“.

Prof. Dr. Hans-Joachim Manske,

Direktor der Städtischen Galerie Bremen,

Dozent für Architektur, Public Art und Kunstgeschichte